024 昨日の友は、今日の敵。 [技術の功労者]

024 そのPRはプラス? マイナス?

トーマス・アルバ・エディスン - 2

●1880年代末にエディスンを訪れたこともあるフランスの舞台女優サラ・ベルナール。

初期のフランス映画にも登場。

1870年、若干23歳で、特許で得た40,000ドルを元手に本格的な事業を発足させたトーマス・アルバ・エディスン。彼は、1876(M9)年、ニュージャージー州メンロー・パークに研究所を開設すると、スタッフと設備を充実。成果第一号として翌1877年に「フォノグラフ」(蝋管蓄音機)の発表に至りました。

彼は財界への働きかけも怠らず、当時の花形である鉄道や銀行の大物たちと強固なパイプで結ばれるようになっていきます。彼は自分を成功に導いた「特許」というものの計り知れない効力を知り、発展の限界が見えないほどの将来性を持つ電気の開発に打ち込んでいきます。本国はもちろんヨーロッパへと多忙を極めるエディスンには、〈動く写真〉を考える余裕はありませんでした。

●白熱電球の明るさに、人々は天国を見た

当時、アーク灯やガス灯に代わる新しい照明として「電気」の研究が進められていたのですが、エディスンは1878年に「エディスン電灯会社」を輿し、国内ではウェスティングハウス・エレクトリック社、海外ではドイツのジーメンス(シーメンス)社といった第一線の企業と競合しながら、その開発を急いでいました。

●トーマス・アルバ・エディスン ●エディスンの白熱電球 1879(M12)

照明システムの末端は電球です。メンロー・パークの研究者たちは、真空のガラス球の中に白金の細い線を封じ込み、電流を通じて発光させるところまでは成功していました。けれども、電圧を上げるとたちまち溶けてしまうため、それに代わるものとしてエディスンは、炭素のフィラメントを考えつきました。それに適する素材が見つかるまで、考えられるあらゆる繊維が試されたといわれていますが、1879(M12)年10月の末、ついに成功。

それは、特殊な真空ポンプで空気を抜いたガラス球の中に、炭化させた糸を封じ込めたものでしたが、その電球は45時間も連続して輝き続けたのでした。

研究はさらに続けられ、新たな電球の公開実験が1880(M13)年の新年パーティを兼ねてメンロー・パークで行われることになりました。招待された政財界の大御所や新聞記者たちは、大晦日の夜、特別仕立ての列車で到着しました。

彼らは真っ暗闇の中で、何が起こるのだろうと半信半疑のまましばらく待たされていましたが、しびれを切らす直前に突然閃いたまばゆい明かりに、思わず声を失ってしまいました。彼らは光り輝く何百という電球に取り囲まれていたのでした。

翌日の新聞には、パーティに参加した記者による「私は天国を見た!」という記事が踊っていました。この発明で、京都男山・岩清水八幡宮の竹がフィラメントとして利用された話は有名です。

またしてもエディスンの演出の勝利でした。ガス会社の株は暴落し、エディスンの人気は留まるところを知りません。1881(M14)年にエディスンは、米国屈指の資産家で銀行家のモルガンの後ろ盾で、鉄道や電信で成功した投資家たちに支援され、「エディスン電気照明会社」を興しますが、その後も継続して、電気照明のシステム開発をはじめ発電、送電用機器の開発に力を注ぎます。

●出るくいは打たれることも

1882(M15)年、35歳のエディスンはニューヨークのウォール街南部をモデル地域に定め、オフィス、商店、住宅などの照明として13,020個もの電球に電気を供給することになりました。そのために市内に4階建てのビルを購入。蒸気機関を動力とする8基の発電機を備えた「エディスン中央発電所」が発足しました。

●上4枚 エディスン中央発電所 1880~ 1882

●ニューヨークにおける大統領選挙キャンペーン・デモパレード 1884(M17)

●馬車にもヘッドライトと室内灯が 1885(M18)

「これからは電気の時代です。太陽のように明るく、無色無臭で健康的。しかも炎を出さないから安全快適。電線は新時代の象徴として町中に張り巡らされ、家庭では照明に限らず、暖房、ミシン、洗濯機などの動力をはじめ、トースターや電気アイロンなど、便利に使われるようになるでしょう」・・・・・・

ところが、その前に立ちはだかったのがウェスティングハウス社でした。この会社はエディスン社が直流の電気を普及させようとしていたのに対して、交流の電気を主張している会社でした。1883(M16)年にジョージ・ウェスティングハウスは交流式の方が柔軟な電力供給システムを組めることをつかみ、特許をとろうとしていたのです。その技術の最先鋒は、エディスン社で働いていたことのあるニコラ・テスラでした。彼はエディスン社で交流電流の優位性を主張してエディスンと対立し、たった1年ほど在籍しただけで、ウェスティングハウス社に移っていたのでした。

結果的に今日の家庭の電流は交流式なのですが、エディスンにとって、これは会社の将来を脅かす大問題でした。まして直接のライバルが以前の部下とあっては退くことはできません。●ニコラ・テスラ

●仰天。ライバルに向けたエディスン側の対抗策とは

●エディスン電灯会社の外観と内部の復元写真 1886(M19)

デトロイト郊外「ヘンリー・フォード博物館」に移築されている

エディスンは直流の方が交流よりも優れていることを証明しなければなりませんでした。そこで例のPR活動が登場します。

ただし、この話は必ずしもエディスンが指示したとは言えません。どんな会社にもお偉方に気に入られるように先手を打って立ち回る勝手連がいるように、これもそういった軽薄極まる連中が<エディスンのためを思って>考え、実施したことだと思います。

それは広告業界でネガティブ・キャンペーンと呼ばれるもので、相手のマイナス面を挙げて自己の優秀性をアピールする手法ですが、エディスン側のやり方は、現在では到底考えられない発想によるものでした。

彼らは、ウェスティングハウス社が提唱する交流電流の危険性をアピールする公開実験を企てました。たくさんの野良犬、野良猫が狩り出され、報道陣の前で交流電流を通した鉄板に乗せられて焼かれたというのです。当時は衛生面や危険性などで社会に悪影響を及ぼすものを排除するということで、歓迎されたかもしれません。

また、1888年(M21)、処刑用に電気椅子が考えられたときには、エディスン側は得たりとばかりに、「死刑にこそ交流電流がふさわしい」ことをPRするために、野良犬による公開実験を行ったりしたのでした。

これらの動物たちが研究の役に立ったというならまだしも、単なるデモンストレーションの犠牲にされたということは、今日では考えられないことでした。

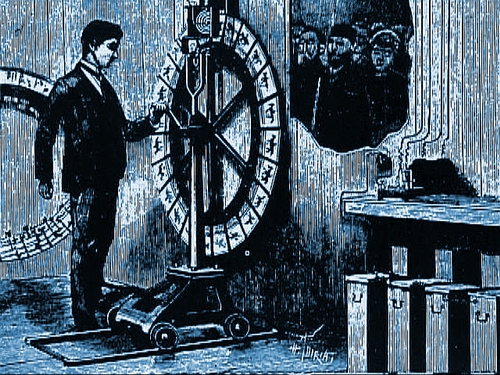

●電気椅子のテスト、といっても彼は座っているだけですよ、当然。 1890( M23))

この話をするときには、19世紀末では小動物に対する倫理観が希薄だったことを前提にしなければなりません。アジアでは犬は食卓にのぼっていましたし、ヨーロッパでは野犬がもたらす狂犬病も脅威でした。野良犬、野良猫は、当時はゴミ同様の存在だったかもしれません。

それにしても、このような公開実験が大衆に全面的に支持されたとは思えません。部下がやったとしても、それはトップの座にあるエディスン自身に何らかの形で跳ね返るはず。知らないでは済まされません。

そう考えると、エディスンの発明それ自体は輝やいているのですが、この後に続く映画誕生に関する限り、そこに登場するエディスンは必ずしも他の発明ほどには輝いて見えないのです。

蒸し返すようですが、ニコラ・テスラがエディスン社を離れた理由については、次のようなエピソードがあります。交流電流の優位性を唱えるテスラにエディスンは言いました。「それなら、もし、直流用に設計されているこの工場のシステムを、君の言う交流電源で動かすことが出来たら、50,000ドルのご褒美を上げようじゃないか」。

自分の持論に自信を持っていたテスラは、勇んで設計を見直し、見事にそれを実現してしまいます。ところがエディスンに「あれは冗談で言ったんだよ」とはぐらかされてしまったというのです。このエピソードも冗談だといいのですが・・・。

とはいえ、飛ぶ鳥を落とす勢いのエディスンは、1889年、電気関連の系列会社をまとめた大企業のトップとして君臨することになります。その企業とは彼の名を冠した、エディスン・ゼネラルエレクトリック・カンパニー(のちのGE)です。

つづく

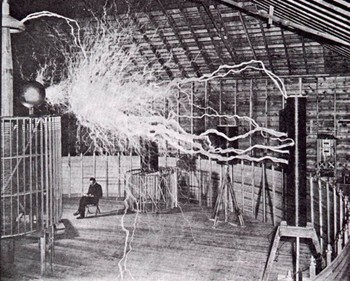

●ニコラ・テスラの人体放電実験 1877

●ニコラ・テスラの高電圧放電実験

023 トーマス・アルバ・エディスン登場。 [技術の功労者]

023 インスピレーションでは浮かばなかった〈動く写真〉

トーマス・アルバ・エディスン ―1

●エジソンと「フォノグラフ」(蓄音機) 1877(M10) 30歳

エディスンを世界に冠たる大発明家と呼ぶことに異論を唱える人はいないでしょう。

当時の発明家たちは、自分の研究の秘密を守るということもあって、例外なく孤高でしたが、エディスンのアイディアは多岐にわたったため、「頭脳者集団」を構成し、手分けして研究に当たっていたところが大きく異なります。それにより、何種類もの研究を同時に進めることができたのでした。

また彼は数々の発明で特許をとり、発明をお金に変える実業面でも天才的な才覚を発揮した人物でもあったようです。

一般的には未だ職人的手工業生産が残る社会で、今日の先駆けともいえる分業化の経営手腕を発揮して効率を上げていた、名実ともに事業家、経営者と呼ぶにふさわしい人物でした。

●「フォノグラフ」(蓄音機)の成功で一躍スターダムに

エディスンが発明の歴史の表舞台に登場するのは1868(M元)年あたりからのようです。1870年23歳の時に、証券取引所の電気表示機の特許が40,000ドルもの高額で売れ、研究所兼作業場を設立。潤沢な定期収入も得られるようになると、29歳までの6年間に300人もの作業員を雇うほどの急成長を見せました。この間に彼は発電や送電に関する120件以上もの発明を行い、実績と名声を欲しいままにしていきます。

彼が、のちに「メンロー・パークの魔術師」と呼ばれるようになる、米国ニュージャージー州、メンロー・パークに研究所を設立したのは1876(M9)年のことでした。彼は名声を元手に欧米の優秀な科学者や技術者を集め、今で言うプロジェクトチームを編成。その総帥として、電気事業に焦点を当てました。その構想は広く、発電、送電、通信、照明から電気鉄道(電車)や今でいう家電関係に至るまで広範なものでした。

若くて気鋭の彼の脳裏には、鉄鋼王と呼ばれて財界に君臨していたアンドリュー・カーネギーや、石油産業で財を築いたロックフェラー一族のような大実業家の姿がイメージされていたかもしれません。鉄と石油の次に来るものは電気だ、という明確な読みがあったのではないでしょうか。

ところがこの年、音声を電波に変える新しい通信手段である電話の発明でグレアム・ベルとバッティング。特許申請は先に出したのですが、その2時間後に提出されたベルの申請内容の方が優れていたために、タッチの差で負けてしまいました。この時のエティスンの悔しさは、後にエディスンが関係することになる「GE」(ゼネラル・エレクトリック)と、ベルが設立する「AT&T」の時代になっても、ライヴァルとして続くことになります。

●時代背景 1879(M12)年、ドイツにジーメンスのおとぎ電車が登場した。

●1890年前後には、電話は通話だけでなく、音楽配信や劇場中継などにも利用された。

上/男性四重唱の電話送信

(4人の音声を蓄音機で録音したとすれば、マルチチャンネル録音になるところだった)

下/劇場中継を聴くホテルロビーの賓客たち。

さて、ベルに後れをとったエディスンが、その技術の応用として思いついたもの。それが、音声を記録できる「蓄音機」という構想でした。音を記録するためにはメディアが必要です。彼は、蝋を塗った円筒を考え、それを回転させながら、電磁石の上に置かれた薄い振動板で増幅された音声の波動を針で刻み込んでいく方法を考えました。「蝋管蓄音機」といわれるものです。

音声を再生させる場合は、録音と反対に、蝋管に刻まれた音の溝を針でなぞり、その振幅を振動板によって音として再現します。その音は非常に小さいものでしたので、後に彼はチューリップ型の拡声器を取り付けました。エディスンはこの音声録音・再生装置を「フォノグラフ」と名づけました。

●「フォノグラフ」(蝋管蓄音機) の仕組み

●サプライズをどう演出するか。話題づくりで大成功。

1877(M10)年12月のある日、31歳のエディスンは、前日に完成したばかりのその機械を携えてサイエンティフィック・アメリカン誌の編集室を訪れました。

応対した係員の前にエディスンはその機械を取り出すと、たいした説明もしないうちに、やおらハンドルを回し始めました。するとどうでしょう。「こんにちは。初めてお目にかかります。私はフォノグラフと申します」と、機械が自己紹介を始めたのです。係員が驚いたの何の。それが早速記事になって欧米を駆け巡ったことは想像に難くありません。

ところがフランスあたりのやっかみ連から、「どうせペテン師のほら話だろう」、との声が上がりました。「…ならば」とエディスンは代理人をフランス科学アカデミーに送り込み、改良版の公開実験を行うことにしました。

その時は一般の人たちもいっしょ。満場の会場が静まり返るのを待って、例の「フォノグラフ」自身による自己紹介が始まりました。

●パリ、トロカデロにおける蓄音機のデモンストレーション

水を打ったように静まり返った大会場に、か細い音楽。だがその後は熱狂的な拍手、拍手!

それだけでも信じられないのに、次に代理人が声色を使って、「君はフランス語が話せるかい? もちろんですとも」と吹き込んだものを再生すると、代理人の声とは思えない低音の声が同じ言葉を繰り返しました。別人が同じ言葉を発したように聞こえて聴衆は戸惑いましたが、それは手回しの回転スピードが録音のときと違ったためで、代理人はすぐに自分の声と同じ感じの再生スピードでやり直しました。会場が沸き立ったことはいうまでもありません。

●発明の完成は、ゴールではない

発明は、ただ特許を申請すればおしまい、ではありません。それを真っ先に生み出した人物が自分であることを世の中に宣言し、銀行家や投資家、資産家といった人たちから資金を集めて、事業として動き出さなければ儲けにはつながりません。そこにPRの大切さがあるのですが、そういった実務は、実は他の科学者や発明家たちがいちばん苦手の分野です。それに、研究の片手間でできるような仕事ではありません。

その点エディスンはPRの効果をよく知っていましたから、そうした活動を行うスタッフも揃えていました。その素性は必ずしも感心したものではなかったようなのですが、それは次の機会に譲ることにして、とにかく一方は徒手空拳。それに対してエディスンは、プロデューサーとしてチームプレイを統率していたのでした。

当時、発明のPRといえば、発明家が学会などで講演を行ったり、実験を見せたりしていました。ところが「フォノグラフ」は人の声だけではなく、音楽を記録することもできるのです。

エディスンは「フォノグラフ」は決して専門家向けの道具ではなく、社会全般に広く受け入れられるものであることを確信していました。

●上/ピアノ演奏の録音 下/コルネットの録音 ともに1889(M22)年

エディスンは「フォノグラフ」の将来性について、次のポイントを挙げています。

◎速記者の代行ができる。

◎遺言状の代わりに使える。

◎離れていて会えない人や、他界した人の声が聴ける。

◎手紙を書く代わりに「フォノグラフ」で録音したものを送り、受け手が「フォノグラフ」で再生する。

◎小説を吹き込み、複製すれば、家庭でお茶を飲みながら名作を聴ける。

◎歌手の歌声を吹き込めば、安いお金で、毎晩でも部屋の中でオペラが聴ける。

◎録音フォイルの回転スピードを変えたり、逆に回したりすれば、変化に富むアリアを楽しめる。

◎子供たちの言語教育や、俳優の台詞の訓練に使える。

◎人の声を出す人形や、人の声で時刻を知らせる時計などの玩具に使える。

これらの項目はほとんど、今日のニューメディアにもそっくり当てはまると思いませんか。エディスンが「フォノグラフ」の将来性について、ここまでのビジョンを持っていたということは驚嘆に値します。こうした洞察力は、さすがエディスンというしかありません。

発明を完結させることがゴールなのではなく、実はそこからがスタートなのだということを知っていたトーマス・アルバ・エディスン。彼は、「音声」の次に来るもの、それは何かも知っていました。ただし、それは彼の例のインスピレーションから生まれたものではなかったようです。エディスンが声の出る機械を開発している間に、アメリカとヨーロッパでは複数の発明家や科学者による〈動く写真〉の研究はどんどん進んでいたのです。

●「フォノグラフ」(蝋管蓄音機)発明時のトーマス・アルバ・エディスン 1877

●進化した「改良型フォノグラフ」とエディスン 1888

左の小型発電機で発電して電気モーターを回し、レシーバーで聴く。

022 謎が謎呼ぶ、迷宮入り発明家失踪事件。 [写真を動かす試み]

022 謎が謎呼ぶ、迷宮入り発明家失踪事件。

オーギュスタン・ル・プランス

前回は、19世紀末に〈動く写真〉の実現に取り組んでいたたくさんの研究者の中から、今日特に評価されている欧米の3人の科学者について展望しました。ここではもう一人、オーギュスタン・ル・プランスを挙げておかなければなりません。

●映画発明者の栄光を目前にして、謎の失踪を遂げた オーギュスタン・ル・プランス

●フィルムの導入が〈動く写真〉の必須事項となっていた

オーギュスタン・ル・プランスは画家としての技量をもち、父親が写真家でジオラマ考案者でもあるダゲールの親友だったこともあってか、39歳でジオラマ興業に関係し、絵や写真を動かすことに興味を持ったようです。生まれはフランスですが、彼の活動拠点はイギリスのリーズです。

1880年のはじめにニューヨークで「ゾーアプラクシスコープ」を使ったエドワード・マイブリッジの講演にも接しましたが、マイブリッジの主目的はあくまでも「動きの分解」。〈動く写真〉によって「動きの再構築」を目指すル・プランスの参考にはなりませんでした。●エドワード・マイブリッジ

彼が本格的に〈動く写真〉の発明に取り組んだのは、紙製のロールフィルムが誕生した1885(M18)年のことでした。それ以前の彼もやはり、ガラスやゼラチンの板を使う動画の仕組みの壁に突き当たっていました。

●ル・プランスも取り組んでいた立体写真動画

彼が1888(M21)年に特許を申請した「16レンズ式撮影機」は、明らかに湿版写真時代の複眼レンズカメラの応用ですが、彼の狙いは動く立体写真を目的にしていた節があります。それは縦8本のレンズに対応して2本の紙フィルムが運行する装置なのです。

つまり、右目と左目の両眼用のペアが4組ずつあり、左右交互に8組のペア動画を撮影するように考えられているのです。彼は息子のアドルフの手助けを得て研究を進め、アメリカの特許を取得します。

●16レンズ式撮影機 レンズは縦に8本ずつ2列になっている。

●単レンズ式撮影機

また彼は、並行して研究を進めていた、1本のレンズで連続撮影できる単レンズ方式の開発にも力を注ぎました。こちらは立体がねらいではなく、時間の経過を捉えるつもりでした。

単レンズ方式で〈動く写真〉の連続撮影を行うには、引っ張りに強い丈夫なベルト状のメディアが必須であり、正確な間欠運動の機構が絶対条件だということを知っていた彼が、苦心の末にその条件を満たす「単レンズ式撮影機」の開発に成功したのも、紙フィルムの登場によるところが大きかったのです。

●世界初となるはずだったル・プランスの〈動く写真〉上映

「単レンズ式撮影機」のテスト撮影は1888(M21)年10月に行われました。女性たちが踊る様子を写した「ラウンドヘイの庭」をはじめ「リーズ橋」を渡る馬車の様子、息子アドルフの「アコーデオン演奏」と、それぞれ10秒ほどの長さの3種類の連続写真が撮影されました。

結果はきわめて良好で、ル・プランスが考えているアメリカでの売り込みで話題をさらうデモンストレーションには十分な仕上がりでした。

●ル・プランス失踪後に発見された3種類のフィルム(それぞれ20コマずつ)

翌1890年9月。ニューヨークで世界初となるはずの〈動く写真〉の上映会を行うことになっていた彼は、その前に兄弟の住むディジョンに立ち寄り目的を告げた後、パリに戻るため家族に見送られて、発明品一式を携えて列車に乗り込みます。

ところがそれっきり彼は、セーヌ川右岸にあるリヨン駅で到着を待つ友人たちの前に姿を現すことはありませんでした。足どりは彼が列車に乗ったところからぷっつりと途絶えてしまったのです。

●謎が謎呼ぶ失踪事件

これまでに述べたように、1880年代末から90年代初めの欧米では、当初は紙製でしたが後にセルロイドのロールフィルムの登場によって、「動く写真」の開発競争が一挙にラストスパートを迎えます。<誰が映画発明者の栄冠を勝ち取るか>。そういった矢先に起こったオーギュスタン・ル・プランスの失踪事件は、世間に大きな疑惑の波を巻き起こしました。

フランス警察は直ちに捜索を開始し、ル・プランスの関係者は探偵を雇って彼を探させました。けれども荷物と書類も行方不明。消息はなおのこと、何の手がかりも見つけ出すことはできませんでした。

この事件はその後、1902年にル・プランスの特許に関する法廷に出席した息子のアドルフがカモ撃ちに出かけた後、銃に撃たれた死体となって発見されたり、2003年には1890年の証拠資料の中からル・プランスに似た溺死体の写真が発見されたりしているということです。その写真は事件当時、なぜ見つからなかったのでしょうか。

ル・プランスは研究を外に漏れないようにしていました。そしてその未亡人は、事件当時からライバルによる殺人を確信していました。19世紀末の特許戦争はそれほどすさまじいものだったようです。

とにかく確たる証拠は何もなく、未亡人もこの世を去りましたが、この事件は今日に至るも未だ迷宮入りのままなのです。けれどもその陰でささやかれたのは、「超」がつくほど有名な米国のある科学者の名前でした。

次回は、映画の発明に関して知らない人のないあの人、そう、トーマス・アルバ・エジソンに登場していただきましょう。

021 お堅いのはダメ。柔軟でなくっちゃ。 [写真を動かす試み]

021 〈動く写真〉こそ、人の「分身」に迫るもの。

アンシュッツ / グリーン / ドゥメニ

●19世紀末。ジャン・ペロー描く、ブーローニュの森のセレブたち 馬を自転車に乗り換えて…

〈動く写真〉を実現させるには、連続する被写体の動きをレンズの前で一瞬、停止させなければならない。前にお話したマイブリッジやマレー、それに今回お話しする三人も、「間欠運動」の仕組みを考えるとき、例外なく突き当たっていた機構上の壁…それは写真を定着させるメディア(媒体)がガラスだということでした。

〈動く写真〉の開発者たちは、誰もがガラスと同じ透明度を備え、しかもしなやかで丈夫なものが必要であることが分かってきました。その発明もあと一歩というところまで来ていましたが、開発者たちはそれを待てずに、依然としてガラスやゼラチン、はては丈夫な紙を用いて研究を続けていたのでした。

19世紀の終わりも近い1880年代。欧米で鳥の飛翔を分析しようとしたのはエチエンヌ・マレーに留まりません。走る馬を撮影したエドワード・マイブリッジはもちろん、ベルリンの写真家で科学者でもあったオットマール・アンシュッツもその例外ではありませんでした。彼もやはり鳥の飛翔を撮影するために高速シャッターの必要性を感じていました。

●マレー ●マイブリッジ ●マイブリッジの「ゾーアプラクシスコープ」

●オットマール・アンシュッツ

●オットマール・アンシュッツアンシュッツは、1888(M21)年にフォーカルプレーンシャッターを発明したことで有名です。このシャッターの仕組みがのちにスチルカメラの機構に大きく寄与するのですが、彼が1885(M18)年に公開した「エレクトリック・タキスコープ」と呼ぶ動画装置では、まだシャッターの重要性をそれほど重く見ていなかった節があります。

「タキスコープ」はマイブリッジの「ゾーアプラクシスコープ」1880(M13)にヒントを得て、大型の円盤に24枚のゼラチン乾板による写真を配置したもので、彼が撮影した動物や鳥などの連続写真がはめ込まれていました。

★マイブリッジの関連記事 http://moviechronicle.blog.so-net.ne.jp/2009-07-20

●アンシュッツの「エレクトリック・タキスコープ」1885

観客は上の窓の向こう側から観覧する

それぞれの写真の下には金属製のピンが植えられていて、電極に接するようになっています。つまり、手動ハンドルで円盤を回転させると、ピンが電極に接した瞬間、ガイスラー管★が光り、その連続で写真が動いて見えるという仕掛けでした。絵の送りと光の点滅とを連動させて、間欠運動に似せた働きを作り出した訳です。

所詮は円盤ですから、同じ動きがエンドレスで繰り返されるだけでしたが、〈動く写真〉に初めて接する人たちには珍しく、「ラピッド・ビューアー」とも呼ぶこの装置を用いた興業は、あちこちで人気を呼びました。

★ガイスラー管/1857年、ガイスラーが発明した高圧放電管。蛍光管の元祖

●ガイスラー管高電圧装置の公開実験 1894

●1894年に覗き見方式に改造されたアンシュッツの「シュネルゼア」。左の凸部が覗き窓。

写真2点は映写機研究家・永吉洋介氏提供

●イギリス ウィリアム・フリーズ・グリーン

イギリスでは写真家で発明家のグリーンが「動く写真」の先鋒でした。1884(M17)年、彼は幻灯機を動画用に改良することを思いつき、7枚の連続写真を動かす方法を考えました。これには初歩的なシャッターが付いていましたが、たった7枚の絵では大した動きは作れません。

彼はその限界がガラス板にあることに気づくと、もっと柔軟な帯状の材質に写真を写し込めないものかと考えました。彼の頭の中にはすでに、平らな円盤に写真をはめてエンドレスで同じ動きを繰り返す、というような動画ではなく、お話として見せたいという構想があったのでしょう。

そのためには何が何でも継続する長い帯のようなメディア(媒体)が必要でした。「円」ではなく、「直線」という発想です。それはとりもなおさず、「時間」という見えないものを「帯」に記録することによって可視化させるという、当時としては先端的な発想でした。●ウィリアム・フリーズ・グリーン

そこで彼は、オイルに浸した半透明の紙テープに感光剤を塗ったペーパーフィルムを使う撮影機を完成させました。彼は毎秒10枚ほどのスピードで撮影することを考えていたのですが、フィルムの幅が広かったのでうまく平均的に送れません。

その問題を解消するために、彼は、フィルム送りを担う丸棒(ドラム)の両サイドに一定間隔の突起を付け、ペーパーフィルムの両サイドにはその突起に見合う位置に穴を開けて噛み合わせることを考えました。これによってフィルムはスムースに送られることとなりました。これが後にパーフォレーションと呼ばれるものです。セルロイドのフィルムが登場したのはちょうどその頃で、グリーンが早速それを採用したことはいうまでもありません。

1889(M22)年に特許を取得した彼のカメラには、1コマにつき1回転するシャッターと、それに連動して1コマずつ間欠的にフィルムを送る機構が組み込まれていました。もちろん手回しですが、これらのメカニズムは今日でも映画用カメラと映写機に必須の機構となっているものです。彼はこれを「マシン・カメラ」と呼びました。

●フリーズ・グリーンの「マシン・カメラ」 の撮影機部と パーフォレーション付きフィルム

「マシン・カメラ」は、カメラであると同時に映写機としても使えるように設計されていました。つまり、撮影する時はフィルムを入れて裏ぶたを閉めた密閉状態で行い、上映する時は裏ぶたを開けたまま現像後のフィルムを掛け、その後ろに光源を置くことで投影することができたのです。撮影機兼映写機という合理的なこの方式は、後発の開発者たちに受け継がれていくことになります。

彼は1890年6月に開かれたイギリス連合王国写真大会の会議の席でこのカメラを披露する準備を整えていたのですが、残念ながら会議に向かう途中で何らかのトラブルが起き、壊れたカメラとフィルムを提示できただけで、上映に至らなかったようです。

写真を動かすという「映画」の技術的な基本機構を考え出したフリーズ・グリーン。驚くべきことに、彼はこの他にも立体映画を撮影するカメラを開発したり、天然色写真の研究で特許を取ったりしているのです。そんな彼のことですから、写真がうまく動けば音声を付けたいということは当然の考えでした。

現実の風景、人物、物体、事象はすべて色彩を備え、音声を持ち、立体で示されてこそ……それは彼が、どうすれば〈動く写真〉を現実そのままに見せることができるか、という視点を持っていたということに他なりません。

それはまた、まだ誕生もおぼつかない「映画」というものの未来についてのとてつもない先見性を物語るものであり、更に映画誕生後の人々の願望を予言したものと言えるでしょう。

こうした事実を以ってイギリスでは、フリーズ・グリーンを映画の発明者とみる人たちが多いそうです。けれども彼は、他の多くの研究者、開発者の例にもれず、その功績や特許を利益に結びつける商才には乏しかったらしく、晩年は私財のほとんどを研究に投入し尽くして、寂しい人生を送ったと伝えられています。

●フリーズ・グリーンの立体映画撮影装置 と そのフィルム

●フリーズ・グリーンが開発した〈動く写真〉の装置 1890年代のものと思われる

●フランス ジョルジュ・ドゥメニ

ジョルジュ・ドゥメニは、兄を通してアルチュール・ランボーと面識がある俊才で、前回お話したエチエンヌ・マレーの教え子でした。その優秀さを買われ、マレーが1882年に生理学研究所を設立した際に、研究のパートナーとして迎えられました。当時ドゥメニは40歳。マレーとは20歳離れていましたが、先に述べた固定乾板式「クロノフォトグラフ」の開発や生理学研究所で行われた大規模な撮影装置の開発・実験などで功績をあげ、今また次の段階の「クロノフォトグラフ」…フィルムを使用するための…の完成に向けて、マレーと研究を続けていました。●ジョルジュ・ドゥメニ

●マレーの生理学研究所全景 1882

ドゥメニは、マレーの「クロノフォトグラフ」で撮影された連続写真を〈動く写真〉として再生する際に生ずるガタつきに、大きな不満を持っていました。それは1コマごとに中心がずれることに起因しているのですが、生き物の生態を分析することを主に考えいるマレーにとっては、〈動く写真〉の再現性については、それ程シビアに考えていなかった節があります。

ドゥメニの考えは、大きく飛躍していました。〈動く写真〉こそ人の「分身」に迫るもの。そのためには連続写真はきちんと動きを再現するものではなくてはならず、更には声を持たせたい、とまで考えていました。

「生きて、動いて、話している様子をそのまま残せるなら、いつでもそれを甦らせることができるではないか。それが何を意味するか……」。

このあたりの考えは、なんと上記のウィリアム・グリーンと似ていることでしょう。

それはともかく、視点の違いが研究にも反映し、マレーとドゥメニの間に次第に亀裂が生まれてくるのですが、それはまだ先のことです。

ところで次回は〈動く写真〉の研究で忘れてはならない、もう一人のフランス人に登場していただきましょう。

その人の名は、オーギュスタン・ル・プランス。なじみのない名前かもしれませんが、そのエピソードを読んだら、忘れられない人物になるかもしれません。

020 連発銃も平和利用にスピンオフ。 [写真を動かす試み]

020 みんな、鳥になりたかった。

エチエンヌ・ジュール・マレー

●時代背景

上/ティサンディエ兄弟の推進装置付き気球 乗客を乗せて75分滞空 1878

下左/社交用三人乗り自転車 1883 下右/蒸気自動車 1884

前回は「写真を動かす」ことと反対に、「動きを写真によって止める」ことで動物や人間の動態を研究していたエドワード・マイブリッジについてお話しましたが。今回は同様の目的で、やはり映画の誕生に寄与したもう一人のフランス人生理学者、エチエンヌ・ジュール・マレーをご紹介したいと思います。この話は前回の続きになります。

●鳥はどのようにして空を飛ぶのか

1881(M14)年。マイブリッジが自分で開発した「ゾーアプラクシスコープ」を携えて、アメリカやヨーロッパのあちこちの学会で、女性が駆け足をしている姿や体操選手の動き、そしてかの有名な馬の走りの動画を上映して絶賛を浴びていた頃、フランスではエチエンヌ・マレーが、カモメの飛び方を研究するための連続撮影装置について、試行錯誤を繰り返していました。飛ぶ鳥の羽根の動きを調べるのに、大きなカモメは絶好の対象だったのです。

●エドワード・マイブリッジと馬の走りの分解写真 1882

当時フランスでは、「ラ・ナチュール」誌の編集長ガストン・ティサンディエがようやく推進装置付きの気球を実用化させたところでしたが、マレーが鳥の飛翔を研究している裏には、明らかに気球の先を見越して、別の手法で空を飛ぶ手がかりを掴もうとしていたのではないかと思われます。

ちなみに飛行家のオットー・リリエンタールは、1889年に鳥の飛翔とグライダーの理論に関する本を著していますし、彼が手製のグライダーで初めて空を飛んだのは1891(M24)年のことでした。

また、ダイムラーがガソリンエンジンの開発に着手したのが1883(M16) 年。ベンツが1気筒・3輪自動車の走行に成功したのは1885(M18)年といわれますから、この頃は空と陸の交通・運輸に対する開発が急展開を見せている時期です。マレーのカモメの研究はそれと無縁ではなかったと思われます。●オットー・リリエンタールの飛行 1894

●カモメは狙って撮るしかない

同年、マレーは巡回講演に来仏していたマイブリッジをティサンディエの仲介で自分の研究所に招き、取り掛かっているカモメの撮影に叶う方法についてのヒントを得ようとしました。彼も実は1869(M2)年に走る馬の連続写真記録装置を考案したこともあり、いい意味のライバルとして親近感を持っていたのでしょう。

けれども、撮ろうとする対象は馬のように大きいものではないし、カメラを24台並べたところで撮れるものではありません。マイブリッジもやってはみたのですが、一羽だけの姿をうまく捉えることができず、マレーに直接役立つヒントを与えることはできなかったようでした。

カモメの早い動きを撮るには狙いを定める必要があります。そして動きを分解するには連続撮影できる仕掛けが必要です。それを1台のカメラでできないか、という発想から、マイブリッジは連発銃の機能をもつカメラを思いつきました。南北戦争の時に北軍大佐サミュエル・コルトが編み出した新兵器のリボルビングライフル。そのイメージがマレーの頭をかすめたのです。彼は1882(M15)年をそのための研究に充てることにし、「写真銃」はその年、一応の完成を見ました。 ●エチエンヌ・J・マレー

●エチエンヌ・J・マレー

●1秒間に12コマ。カモメの飛翔をみごとに記録

マレーの「写真銃」の直接のヒントは、1878(M11)年に天文学者のピエール・ジャンセンが金星の運行を観測した際に考案したリボルヴァー式写真機でした。大きさは天体望遠鏡そのもので、彼は三脚に据えたこのカメラで、70秒間ずつ露光を与えた24枚の連続写真を円盤に記録することに成功したのでした。

●ジャンセンのリボルバー式写真機 1878

マレーの写真銃も、回転式シャッターとそれに連動して回転する感光液を塗った円盤(コロジオン湿板)が、ちょうど連発銃を撃つように時計仕掛けで1コマずつ回転する機構がポイントなのですが、ジャンセンのアイディアも、元はといえば円盤に絵を並べて回転させ、動かして見るフランツ・ウヒャチウスの「ヘリオシネグラフ」(1850頃)を応用したものでした。このあたりに、一つのアイディアが次々と他の研究に波及していく姿を見ることができます。

●写真銃の機構には「ヘリオシネグラフ」(右)の考え方が応用されている

さて、「写真銃」の仕組みですが、銃身にはレンズが仕込まれていて、空を飛ぶカモメに照準を合わせます。後部にゼンマイ仕掛けの駆動装置を持つ露光室があります。露光室は円形のドラム状で、その中に回転式シャッターとそれに連動する回転盤が仕込まれていて、回転盤には最新の感光剤を塗った12枚の小さなゼラチンの板(臭化銀ゼラチン乾板)がはめられています。

●写真銃(上)とドラムの内部(下)1882

引金を引くと、歯車の働きでシャッターと回転盤が同期して1秒で1回転し、12枚の切手大の写真が連続的にガラスの感光板に記録されるという寸法です。回転シャッターは円盤に等間隔にスリット(細い隙間)を開けたもので、これがレンズの前を通過する瞬間に1/720秒の露光が行われる仕組みになっていました。

●12枚の写真が撮影された回転盤

1882年4月。彼はこのカメラを初めて使い、カモメの飛翔の写真記録を成功させるのですが、青空を背景に飛ぶカモメの姿が真っ黒につぶれて写り、飛び方の分析には使えないものでした。

そこでマレーはシャッターと回転盤の回転スピードを2倍に増やしてみました。露出時間は半分の1/1440になりますので、今度は露出も適正となり、大成功をみたのでした。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

●多重露光はマレーの研究の役には立たなかった

けれどもマレーには新しい不満が沸いてきました。一つは写真が小さ過ぎること。もう一つは動きは分かるけれども、1コマずつの違いがつかめないということでした。彼の研究では、写真を動かすことよりも羽根の動きの変化をつかむことの方が重要なのでした。

そこでマレーは翌1883(M16)年に、大き目の1枚のガラス乾板の上に連続写真を写し込むことを考えました。重ねて写す……つまり多重露光の出来るカメラを考えたわけです。乾板を固定しておいて、露出を与える回転シャッターはそのまま利用して撮影するのです。彼はこれを「クロノフォトグラフ」と名づけました。撮影対象は動物の他に人間の動きも加えていろいろテストしました。

●マレーのクロノフォトグラフィ 1枚の乾板上に連続写真を重ねて記録 1882

1枚の乾板上に何枚もの撮像を重ねるわけですから、対象によっては訳が分からなくなったりします。露出を少なめにしたり背景も黒バックにするなど、いろいろ工夫を凝らしましたが、彼が求める動態記録写真としては期待したほどの効果はありませんでした。

ところがこの「クロノフォトグラフ」は、1本のレンズを使って(単一レンズ)撮影するという極めて基本的な構造を確立したことで、後の「動く写真」の研究家たちに大きな示唆を与えることになります。

●マレーの研究のその先は?

折しもこの前年、マレーは幸運にも、フランス政府とパリ市が設立した生理学研究所の所長に任命されます。「クロノフォトグラフ」は、潤沢な研究費を得て、7年後の1889(M22)年、別のある発明によって復活します。そればかりではなく、まったく新しい機構でよみがえった「クロノフォトグラフ」こそ、のちに映画カメラのプロトタイプと呼ばれるほどの仕組みと機能を持つものだったのです。

●マレーの生理学研究所 1882

その新しい発明とは、この2年後、1884(M17)年に登場するセルロイドのロールフィルムなのですが、この映画前史はまだまだそこまで話を進めることはできません。なぜならこの当時、「湿版写真」の処理に苛まされ、ガラスの感光ベースの限界に泣き、「乾板写真」の導入を見ても、いまだ写真を動かす機構的な問題の解決に苦慮していた人たちがたくさん存在するからです。

と言うわけで、フィルムの発明については稿を改めてお話したいと思います。そしてマレーの新式の「クロノフォトグラフ」についても。