059 2倍払えば、カラーだよ! [技術と表現の進歩]

059 2倍払えば、カラーだよ!

100年前、映画の色彩は?

●時代背景 1900年代、ニューヨークに摩天楼林立

このブログではこれまでに、1895年の映画誕生後、およそ10年ほどの経過を展望してきました。撮影機・映写機はガタつかない鮮明な画像を送るようになり、長尺のフィルムも生まれました。技術の進化は映画づくりを変えていきます。反対に、映画づくりからの要求で技術は更に進化していきます。このブログも中盤を過ぎたところで、技術と表現の変化についてまとめてみようと思います。

まずは「カラー」について。本格的なカラー映画の登場は1930年代ですから、ブログで展開しているこの時点から20年以上先まで、話が飛躍します。

●「カラー映画は料金2倍」という商売も

映画の技術的進化は、一般的に言えばまずサイレント映画に音声が付き、次にカラー映画へと発展しました。ところがそれはあくまでも実用化の順であり、実際は音声と色彩の研究は映画誕生の直後から並行して進められていたのでした。

とはいえ、このブログの現段階ではまだ映画はサイレント。写真技術による本格的なカラー映画など先の先の話になりますが、これまでの記事で音声付きカラー映画実現に向けての努力の片鱗はあちこちに見受けられたと思います。 ●初期の手彩色映画

●初期の手彩色映画

例えば、1895年、リュミエール兄弟の「シネマトグラフ」を以て映画の発明とされる直前に、トーマス・アーマットがラフ&ギャモン商会を経てトーマス・エディスンの元に持ち込んだ「ファンタスコープ」。そこで試写された踊り子アナベルのダンスフィルムには、1コマ1コマ手彩色が施してありました。それは共同開発者チャールズ・ジェンキンスの夫人の手によるものでした。

●エジソンの映画発明の元となった「ファンタスコープ」

●左/トーマス・アーマット 右/チャールズ・ジェンキンス

手彩色によるカラー化はひとつの産業となり、彩色女工さんとも言うべき新しい職業を生みました。1897年、ジョルジュ・メリエスの世界初の撮影所には、大規模な「彩色アトリエ」が付属していました。

人件費がかかるこれらの映画は当然映画の製作費を押し上げましたから、製作会社では自信作にしか施しませんでした。そして「今度の作品はカラーだよ」とPRすれば、普通以上に観客動員が可能だったのです。

●ジョルジュ・メリエス「スター・フィルム社」の彩色アトリエ

●手彩色カラーとモノクロ、どっちがお好き?

メリエスのスター・フィルム社でもやっていましたが、1903年に大好評を博したエディスン社の「大列車強盗」には、モノクロバージョンと彩色バージョンの2種のフィルムが用意されていました。

当時はフィルムレンタル方式が始まったばかりで、欧米にでき始めた小規模な映画専門館ではフィルムそのものを購入して上映しているところもまだ多かったようですが、エディスン社ではいずれの場合もカラーはモノクロの2倍の料金で配給。映画館によっては彩色とモノクロバージョンを両方用意し、カラーを見たい観客は2倍の入場料を払うというシステムになっていました。

●手彩色カラーとモノクロ、どっちがお好き? ただしカラーは料金2倍だよ。

●染色ならカラー化は簡単。でも、それなりに

映画がメジャーな娯楽になるにつれて観客も増えました。見世物小屋からニッケル・オデオンと呼ばれるいわゆる映画館へと上映環境が変わるにつれ、配給されるフィルムの本数が増え、次第に手工業形式の手彩色は間に合わなくなってきました。そこで考えられた方法は、フィルムそのものを染める染色法でした。

それはシーン※単位で行われました。例えば朝のシーン(場面)は薄いブルー、昼はイェロー、夜は濃いブルー。砂漠のシーンはブラウン、雨は薄いブルー、火災は赤。という具合です。

また長編が作られるようになると、主人公の感情、たとえば恐怖はブルー、激情は赤、といった具合に色で染め分けて表現されるようになりました。染色法ではひとつのシーンが丸ごと同じカラーで色づけされるのです。

●手彩色は大変だから、

いっそ、十把一絡げで、場面ごとに色分けして、染めてしまえ!

作業としては、まず現像後のモノクロフィルムをシーンごとに切り離し、同じ色彩単位で染めたものを、映画の流れに従ってつなぎ直す、という手間が掛けられたものです。当時はカラーフィルムは無い訳ですから、いろいろに染色したシーンがつながれた完成フィルムをそのままデュープ(複製)することはできません。

配給するフィルムは、プリント1本ずつにこの作業が必要だった訳です。主人公の感情まで色彩で表現、という手法はフロイトあたりの学説を応用した画期的なものだったのかもしれませんが、画面全体が同じ色合いではカラーには見えず、それなりの効果しか得られませんでした。

ただ、このあとのブログでご覧いただくことになりますが、1913年頃の映画では、染色されたフィルムに別の色彩を重ねる手法…例えば茶色で表現した昼の場面の中に火災の炎が赤く着色されている…というような手の込んだ色彩表現も見受けられるようになってきます。「少しでも実景に近づくように。できるだけ臨場感を」・・・。映画人のカラー化実現に向けた情熱が伝わってくる思いです。

●まず試されたのは印刷方式

20世紀初頭、カラー化の研究がいちばん進んでいたのはゴーモン社でした。同社は1902年に型紙によるステンシル印刷を応用したフィルム彩色法を開発しました。道路上に描かれた矢印や輸出用木箱に押された印字を思い出していただくと分かりやすいのですが、図形や文字を切り抜いた型紙に染料やインクをのせてローラーで捺染する技法です。それをあの小さい映画フィルムの1コマ1コマに対して行うというのですから、すごいことです。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

●パテ・フレール社のステンシルカラーによるキリスト受難劇 1907 無音

これはひとつのシーン単位で色数だけ型紙が必要です。背景や人物の服装を1コマごとに鋭利なナイフで切り抜いた型紙をつくり、インクを刷り込んで仕上げるわけです。ゴーモン社では、ステンシル印刷法を発展させたものが1906年に開発され、「キネマカラー」の名称で1908年以降に使われましたが、印刷によるカラー化の表現には限度があり、十分な成果を上げることはできませんでした。

このような経緯から、カラー映画は写真技術によるカラーフィルムの開発を待つことになりました。

●写真技術の進展で、光学的なカラーフィルムへ

今日のような写真方式によるカラー発色技術は1920年代に発達。1926年、アメリカのテクニカラー社はマゼンタとグリーンによる二原色カラー映画を開発します。この技術は早速ハリウッドの長編アクション映画に採用され、好評を博しました。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

●二原色カラー映画 ダグラスの「海賊」1926

ハリウッド全盛期の活劇俳優ダグラス・フェアバンクスの大活躍。

その成功を確認すると、テクニカラー社は究極のカラー映画技術を開発すべく三原色によるカラー化の研究を進め、ついに写真技術と印刷方式を融合させたカラー映画を実現します。

カラー印刷では撮影された写真を、シアン・マゼンタ・イエローの三原色に分解して3枚のネガを作ります。その濃淡に添って三色のインクが順に盛られて印刷され、最後にブラック(墨版)がのせられてカラー印刷が仕上がるわけですが、その仕組みをフィルムに応用したのが「テクニカラー」です。

●テクニカラーカメラ

撮影時点で三原色に色分解するために、3本のネガフィルムを一度に撮影する機構。

ブログではまだまだ先の話ですが、カラーの話のついでにご紹介。

ただし「テクニカラー」は写真ですから印刷とは異なり、光の三原色である赤・青・緑の色分解となります。それを撮影と同時にカメラ内部で行うために、同時に3本のネガフィルムを撮影できる特殊なカメラが開発されました。撮影後3本のネガフィルムは、3色三層の感光ベースを持つフィルムに対応してそれぞれを発色させ、カラーのポジフィルムが完成しま。それは完璧なカラー映画の誕生でした。

「テクニカラー」の最初の作品、それは1932年、ウォルト・ディズニーによる短編「花と木」でした。ちなみに劇映画の最初のカラー作品は1935年の「虚栄の市」。おなじみの「風と共に去りぬ」は太平洋戦争直前の1939年の製作です。つまり、本格的なカラー映画は第二次世界大戦以前に確立していたのでした。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

●上記テクニカラーによる、世界初のカラー映画「花と木」1932 のラストシーン。

音声はオリジナルのトーキーサウンドです。

ちなみに、トーキーが誕生したのは1927年からとされています。

●テクニカラー初の劇映画「虚栄の市」1935

※次回は、100年前の音声について。

060 音楽、効果はライブとは、ぜいたくな! [技術と表現の進歩]

120年前、映画の音声は?

●1905年頃の映画館ニッケル・オデオン。右上に5セントとある。

●まずは解説者の説明付き。次に生演奏と効果音がプラス

もちろん「シネマトグラフ」は現在のようなトーキー映画ではなくサイレント(無声映画)ですから、映画そのものは音声を備えてはいませんでした。けれども、ただ映写技師がカタカタと映写機のハンドルを回しただけなのでしょうか。

そうではなく、すでにピアノ伴奏が付いていたということです(映写機のハンドルの回転音がうるさいのをカバーするためだったとも言われている)。

また、主催者でもあるリュミエール兄弟の友人がスクリーンの脇に立って、「これはリュミエール社、写真工場の出口であります。ただいまは退け時。社員が続々と退社してまいります」。「ここはリュミエール家ゆかりのラ・シオタ駅であります。列車が到着いたします。みなさん危険ですからスクリーンから離れてください」というように画面の説明がついたということです。

●リュミエール兄弟による「工場の出口」と「列車の到着」1895

映画はその後見世物として盛り場の小屋掛け興業を経て、すぐにカフェコンセール(ショーを楽しめるカフェ)、ヴォードヴィル、バーレスクなどの幕間の出し物となりました。そういった環境ですから、ごく自然に画面に合わせた軽快なピアノ伴奏が即興で付くようになりました。

また1905年頃から登場し始めたニッケル・オデオン(5セントニッケル硬貨1個で観られる映画館)では、解説者がスクリーン脇で画面を説明することもありました。ただし、日本の活弁(後述)とは異なり、あくまでも説明するだけ。

また、喜劇やアクションなど、フィルムの内容によってはドラムやバイオリンが加わったりしているうちに、必要に応じてスクリーンの後ろで、鍋やポットを転がしたりして、ぶつかる音、倒れる音などの効果音も加えられるようになりました。

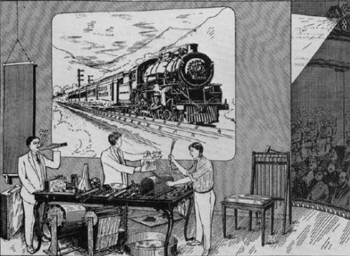

●即興によるピアノ伴奏付きサイレント映画の上映 1900年代はじめ

●1905年頃、ニッケル・オデオンにおける小規模編成の楽団演奏

●スクリーン裏では初代音効(音響効果)さんが大活躍

後年のアメリカ西部劇などでは、大作になるとスクリーンの裏で馬のひずめの音を立てたり、銃撃戦の効果を出すために空砲を撃ったり、インディアン(これは差別用語で、現在はネイティブ・アメリカン)を雇って喚声を上げさせたりして臨場感を盛り上げました。これはさしづめ、今でいう音効さんによるSE(サウンド・エフェクト)のはしりといえるでしょう。

スクリーンは白布1枚なので、裏から画面を見ながらアクションに合わせてぴったりの効果音が付けられた訳です。つまり演劇と似たようなことがスクリーンの裏でライブで演じられていたのでした。映画には色彩同様、生まれた時からすぐに音声が求められていたことが分かります。

●映写技師だって立派な表現者

1907年頃から映画は、急速な人気の高まりに応えるために次第に長尺になります。映画館は劇場の設計を踏襲し、スクリーンステージの前にオーケストラボックスを設定。数人編成による楽団の伴奏で上映されるようになります。

1908年、パテ・フレール社が支援していた芸術映画製作会社「フィルム・ダール」の意欲作、長編歴史劇「ギーズ公の暗殺」は、カミーユ・サン・サーンスがそのために作曲し、オーケストラ演奏付きで公開されました。

●大規模映画館ではオーケストラボックスの中でオーケストラが演奏された。

音感に優れた映写技師は、映写機のハンドルを一定速度で回す単なる熟練技術者を超越し、芸術的表現者となりました。彼はあたかも演奏を指揮するコンダクターのように、音楽に合わせて緊急の場面は心持ち早めに、のんびりした場面は多少緩やかに、緩急自在に映写機のハンドルを回したということです。まさに手回しならではの芸術的表現が可能だった訳です。アナログで無ければ不可能な技ですね。ある意味でいい時代だったと言えるのではないでしょうか。

●「字幕」の出現で外国の映画解説者は失職。日本では…

1910年代に入ると映画の長編化が進みます。物語が複雑になるにつれて、場面の状況説明の他に登場人物の台詞が必要になってきました。それまでミュージックホールの呼び込みをやっていたような解説者に、登場人物の台詞まで演じ分けるような器用なことはできません。そこで登場したのがカット・イン・タイトル(字幕)と呼ぶ手法でした。

カットイン・タイトルには状況を説明するキャプション・タイトルと人物の台詞を示すスポークン・タイトルがありました。この2種の字幕が画面の途中に挿入されるようになったのです。

カット・イン・タイトルの出現は、欧米の映画解説者を次々と失職に追いやりました。映画の音声は音楽と効果音だけになりましたが、その質は向上し、大作映画はオーケストラ編成が当たり前となりました。

●「ジャズ・シンガー」1927 のカット・イン・タイトルの例。

人物の台詞は一つの場面の中に割り込むかたちで挿入された。

その不都合に気づき、1929年頃から画面に文字を焼きこむスーパーとなる。

字幕が付いてかえって意気盛んになったのは日本の解説者でした。日本には江戸期からの伝統的な語りの流れを汲む、落語、講談、浪曲といった他国には例の無い「話芸」というジャンルがあります。彼らは物語を語ると同時に、人物の声色を使って老若男女を一人で演じ分けていました。そういった達人たちが映画の世界に参入してきたのです。

その頃の日本では、映画つまりモーションピクチャーを文字通り「活動写真」と呼んでいましたので、彼らは活動弁士と呼ばれました。

弁士は単なる映画解説者ではなく、スクリーンの登場人物になりきって、スクリーンに合わせてヒーロー、ヒロイン、その他すべての人物の台詞を演じ分けたのです。これを「活弁」と呼びましたが、ひょっとするとスクリーンの主人公を見るよりも「だれそれの活弁を聞きに行く」という映画ファンも多かったのだそうです。

無声映画のステージでは、弁士は独立した演者であり、同じ映画でも「活弁」を演じる弁士によって客の入りが違ったということです。

●1930年頃、人気絶頂の坂東妻三郎の映画を語る活動弁士(壇上の左)

坂妻(バンツマ)は、田村正和さんのお父さんですよ。

●1927年、トーキー映画出現で「弁士」も失職

生演奏や解説者、弁士といったライブではなく、機械的に映画に音声をつける方法。それは映画が開発されるとすぐに、トーマス・エディスンは自分が発明した蓄音機と映写機を結び付けて「音の出る映画」を実現しようと考えました。けれども錫箔や蝋管に音溝を刻む方式では再生音が小さすぎて実用になりませんでした。

発声映画・トーキーの試みはその後、エディスン社の蓄音機を販売して財を成したパテ兄弟によるパテ・フレール社に受け継がれ、1899年にはフェルディナン・ゼッカによって音声付きの映画が作られました。

けれども肝心の画面と音声の同期という点が解決されていなかったのは、1906年末にゴーモン社が発表した「クロノメガフォン」も、1912年にエディスン社が公開した「マザーグース物語」という短編ミュージカル映画も同じでした。

ところが、1887年にエミール・ベルリナーがエディスンの特許の向こうを張って開発した「グラモフォン」と称する円盤録音方式と、1915年に発明された真空管を使った電磁式音声増幅装置を合体させて、1927年、蓄音機連動による初のトーキー映画が誕生します。「ヴァイタフォン」と呼ばれるこの方式を開発したのは、エディスンのライバル、ベル電話会社系のウェスタン・エレクトリック社でした。

●1920年代の蓄音機連動トーキー映写機 右はレコードを乗せるターンテーブル。

「ジャズ・シンガー」では約9分の音声がトーキーとして再生された。

他の場面はサイレント映画と同じ。

この方式でも画面と音声の完全同調は完璧ではなく、世界初のトーキー映画とされる「ジャズ・シンガー」は、主演のアル・ジョルスンが歌う部分などたった8箇所ほどが音声付きで、その部分だけ映写機の脇にセットされた蓄音機を同調させるパート・トーキーでした。

いずれにしてもライバル会社の開発競争がトーキーの進化を促進したということは、映画にとって幸せなことでした。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

●映画史上初のトーキー映画とされる「ジャズ・シンガー」1927 2分10秒

「ジャズ・シンガー」は映画が始めて音声を持ったという話題が客を呼び、当時経営不振に陥っていたワーナー・ブラザース社の危機を救ったといわれています。これをきっかけに映画は一気にトーキー時代に突入していきます。

また、日本独特の「活弁」であり「弁士」でしたが、やがて彼らも映画の舞台から去らなければならない時期がやってくるのです。

…が、現在このブログは1906~7年頃に到達したところですから、それはずっと先の話になります。

061 一粒ではなく、1本300メートル? [技術と表現の進歩]

長尺フィルムが映画づくりの基準を変えた

●時代背景 パリのデパートのオープン風景 1906

昔、「一粒300メートル」というキャッチフレーズがありましたね。

え、今も? でも、残念ながら今回の話は「グリコ」とはぜんぜん関係ありません。

「映画の魅力は、フィルムの長さに比例する」……短い映画はつまらない。長い映画は面白い…と言ったら、「では、長ければいいのか」と反論されるでしょうね。問題は中味ですから必ずしもそうとは言い切れないと思いますが、少なくとも1900年代の初めには「たった1分じゃつまらない。さすがに20分の映画は面白い」と言えたのです。

●自然に定まった規格が、変わる時がやって来た

映画発明者の栄光を手にするために欧米の科学者たちがせめぎあっていた19世紀末の1889年。エディスン研究所のウィリアム・ディクスンは、映画の撮影にジョージ・イーストマンが開発したセルロイド製ロールフィルムを使うことを考えました。

●35ミリ映画フィルムの規格を開発したウィリアム・ディクスン

イーストマンの工場では17メートル(55フィート)のフィルムベース(生地)しか作っていなかったので、ディクスンはそれを35ミリ幅に裁断してもらいました。生フィルムですから、撮影するときに引き出す始めの部分(リーダー)と終わりの部分(トレーラー)は感光します。そのため、使える長さは実質16メートル弱、ほぼ50フィートでした。

撮影と映写は手回しのクランク操作で、スピードは1秒16コマという速さがようやく確立したばかりで、50フィートの撮影・上映時間は約1分でした。撮影機や映写機は17メートルのフィルムを使うために作られ、現像やプリント(コピー)の機械も17メートル仕様でした。1作品約1分という映画の長さはこうして初期の映画を規定しました。

「映画とは一つの情景を1分間見続けるもの」と、作る方も見る方も信じて疑いませんでした。この認識は映画が誕生してからなんと10年も続いたのです。その間、映画会社同志がお互いに真似っこして作った、似たようなフィルムばかり見せられていた観客は、次第にうんざりして不満を覚えるようになりました。

●19世紀末、エディスン社「ヴァイタスコープ」の上映風景

●フィルムを制するものは映画業界を制する

フィルムを開発したイーストマン・コダック社は、35ミリ映画フィルムの規格が定まったことで将来が大きく開けました。そしてその規格をそのまま、開発中の小型スチルカメラに流用することを考え、長尺フィルムの開発に力を注ぎました。

●ジョージ・イーストマン/イーストマン・コダック社/小型スチルカメラ「ザ・コダック」

別の観点から長尺フィルムの必要性を考えていたのは、1900年前後からめきめきと頭角を現してきたフランスのパテ・フレール社でした。同社は1900年代に入るとアメリカに「パテ・エクスチェンジ」社を開設。1905年にアメリカに出現したニッケル・オデオンと呼ぶ映画館向けに西部劇などを作って販売・配給を行っていました。

そのため、短い映画が飽きられてきたことを敏感にキャッチして危機感を覚え、もっと長い作品を、と考えていました。つまり、映画の製作現場からも長編映画への取り組みが始まっていたのです。

●上/パテ兄弟と雄鶏マークの商標 左/シャルル・パテ

大衆の求めるものと業界の方向性が一致し、長尺フィルムをそのままプリントできる機械が開発されたのが1907年。

1908年になるとフィルムはようやくイーストマン・コダック社によって現在と同じパーフォレーション(フィルム両脇の穴)付きで販売されるようになり、ここで初めて35ミリ映画のフィルム規格が確立しました。何とそれまでは大手の映画会社は自社でフィルムをつくり、穴を開けていたのでした。

フィルムが統一規格で生産され始めたことによって、本格的にストーリー性を持つ長編映画が作られ始めました。1907年以降になるとニッケル・オデオンのプログラムからは次第に短編映画は姿を消し、1回の興行が2時間前後になるように数本の作品でプログラムが組まれるようになりました。

●フィルムをめぐるイーストマン・コダック社とパテ・フレール社の確執

こうなるとフィルムは映画業界の生命線となります。1908年、全米のニッケル・オデオンが5,000館、それより上等レベルの映画館が1,000館を超えるまでに増加したことを背景に、イーストマン・コダック社はフィルム・カルテルを形成して映画フィルムの独占を図ります。

それに反旗を翻したのはパテ・フレール社でした。同社は自社に大規模な現像所を持っていたくらいですから技術は優秀です。1910年、販路拡大のためにデュポン社と提携して敵地アメリカにフィルム工場を作り、操業を開始します。「フィルムを制するものは映画界を制する」。ここでもアメリカとフランスの熾烈な企業戦争が展開します。

●パテ・フレール社、フィルム現像工場

その競争の中でイーストマン・コダック社を有利に導いたもの、それは1909年9月に完成した燃えないフィルムの発明でした。

映画業界では、1897年、パリで起きたフィルム火災に端を発したあのチャリティ・バザールの大惨事がまだ記憶に新しいところでした。それまでのフィルムベースは発火の危険性を持つニトロ(硝酸)セルロース。映画関係者は、あの惨劇を再び繰り返したら映画は危険なものとして社会から葬り去られてしまうだろうという恐れを抱き続けていたので、燃えないフィルムは業界全体の悲願だったのです。それがアセテートベースのフィルムを採用したことによって解消されたのです。

こうしてイーストマン・コダック社はフィルム製造の首位に立ち、ますます拡大する映画産業の需要を満たすために、1910年後半にはドイツのアグファ社、ベルギーのゲバルト社が参入。世界の映画フィルムメーカーが揃い踏みとなります。

●シリーズの元祖、連続活劇「ブロンコビリー」

時代はこのように長編映画に向かって大きく舵を切り始めます。映画づくりの基準が変わったのです。

新たな基準となったフィルムの長さは1巻1,000フィート、300メートルでした。時代がようやくウィリアム・ディクスンやウッドヴィル・レイサムが目指した1,000フィートの長時間連続上映を求めだしたのです。これは1秒16コマの手回しで、およそ15分です。

ところがそれまで17メートルのフィルムを使うように作られていた撮影や映写機材、現像やプリント体制などは、直ちに切り替えることは出来ません。

その間隙を縫って登場したのが「連続活劇」です。アメリカの新参エッサネー社が考えたのは、お得意の西部劇をシリーズ展開することでした。一人のヒーローの活躍を短編の続き物として製作し、毎週新作を公開。それによって観客のリピート効果を高めようというものです。

●1903年「大列車強盗」で悪漢に射殺される役を演じたマックス・アンダースン

シリーズタイトルは「ブロンコビリー」。主人公は例のエディスン社の「大列車強盗」でピストルで撃たれる乗客を演じたブロンコビリー・マックス・アンダースン。今はエッサネー社の創始者である彼が、自分のニックネームで主役を演じた訳ですが、これがアメリカで大当たり。まさにアメリカン・ドリーム。1907年に始まったシリーズは1915年まで400本も作られたといいますから驚きですね。いやいや、人気のほどもそうですが、1週間1作というその製作スピードです。時代を味方にするということは、これほどまでにパワーを倍増させてくれるものなんですね。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

●安易に人は殺さない正義のヒーロー、ブロンコ・ビリー

活劇映画ではのろまな編集はブーイング。てきぱきとしたカツトつなぎがいのちです。アクション映画がどれだけ編集技術を高めたかは計り知れません。欧米の映画館をにぎわす中篇映画は、手際のいいカットつなぎで、名作とされた「大列車強盗」をたちまち過去のものにしてしまうのです。

この連続活劇の手法は、1913年以降フランスで大きく開花します。有名な作品は怪盗ものの競作となったゴーモン社の「ファントマ」とエクレール社の「ジゴマ」。特に日本では、「ジゴマ」の手口を真似た犯罪が続出。時の内務大臣・原敬が上映禁止のお触れを出すなど社会問題を引き起こすほどの人気を呼んだそうですが、現在のこのブログの進捗段階ではまだ先の話。けれども、この先で2作に触れることはありませんので、ここに写真だけ掲載しておきましょう。

●「ファントマ」1913 フランスでは何度もリメイクされている人気キャラクター。

とにかくこうした短編連続活劇が本格長編映画登場までの隙間を埋める役割を果たし、「映画は面白い」という観客の興味をつないでくれたのでした。

つづく

062 100年前、それは映画の分岐点 [技術と表現の進歩]

62 100年前、それは映画の分岐点-②

劇場の添え物から、「映画」として独立。

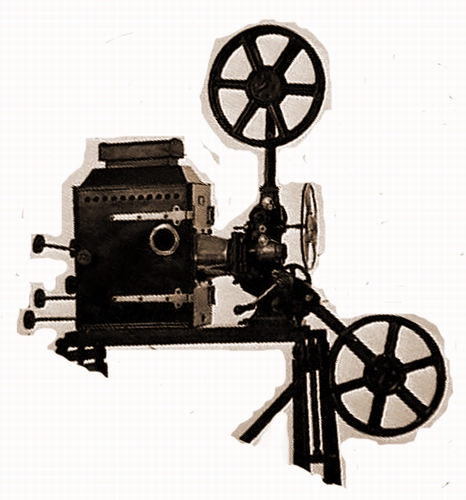

●300メートルリールの手回し映写機を操作する映写技師 1910年代後半。

左の助手が映写ハンドルを回すと巻取りリールも連動して回転する。

前回は、1908年に映画フィルムの規格が確立し、35ミリ幅で300メートル(約1,000フィート)、しかも不燃性の長尺フィルムが生産されるようになったことをお話しました。それが長編映画時代への足ががりとなるのですが、まず取り掛からなければならなかったのは、そのフィルムを取り扱う環境づくりからでした。

また、カメラマンと映写技師、照明、大道具・小道具、音響効果、衣装などは20世紀に入った頃から専業化していましたが、長編映画の製作が進むと、作品としてまとめ上げる人=監督と、演じる人=俳優とが明確に分けられるようになり、それぞれが専門性を要求されるようになりました。こうして最初は演劇の真似事をしていた映画は、ようやくそれとは異なる独自の方向を目指して歩き始めます。

●フィルムが長くなって映写機と撮影機が変わった

フィルム規格の確立は、まず映写機の改良につながりました。それまで100メートル程度のフィルムしか掛けられなかったリールが300メートルリールに変わり、手回しで約15分の連続上映が可能になったのです。1時間の映画ならリール4巻分。それを架け替えて、続けて上映すればいい訳です。

●1909年、レンズの前に3枚羽根の回転シャッターを取り付けてフリッカーを軽減

このあと回転シャッターは、本体内蔵に変わる

翌1909年には、映画のちらつき(フリッカー)を低減させる3枚羽根の回転シャッターも開発されたので、観客は目を疲れさせずに見られるようになりました。

同年にはまた、300メートルフィルムを使える撮影機も登場しました。それまでは木箱ひとつの中で17メートルのフィルムを回転させて撮影していたのですが、本体の外に300メートルのフィルムを装填する箱と、巻き取ったフィルムを収める箱を取り付けました。 ●これが最初のカメラのかたち 1900年頃

●これが最初のカメラのかたち 1900年頃

●長尺フィルム用撮影機 2例 1910年代

この木箱様式の撮影機は、1920年頃にはすべて二こぶラクダのような形をした金属製に変わります。300メートルフィルムを搭載できたことによって、フィルムを惜しげもなく回せるようになりました。同じカットを何回も撮り直すことで、演技の質が向上しました。(300m/約1000ftのカメラは大型のため、主としてスタジオで。野外ロケには下の写真のように122m/400ftのフィルムを装填したカメラが使われたようです。)

●1920年代のダンディ式、じゃなかった電動式撮影機

●映写機2台による連続上映方式が定着

1巻15分の継続上映が可能になると、今度はそれを一つの単位として、30分以上の長い映画も作られるようになりました。すると、フィルム交換の時間が問題になってきました。せっかくいいところで何分も待たされたのでは、観客は興ざめです。そこは大繁盛の業界ですから、すぐに2台の映写機を並べて上映する方式が考えられました。

1台目にロール1、2台目にロール2のフィルムを掛け、ロール1が終わる直前に2台目の映写機に切り替える。この辺りは映写技師の腕の見せ所なのですが、それを交互に繰り返すことによって、2時間でも3時間でもまったく切れ目無しに上映することが可能となったのです。この上映方式は1914年以前には始まっていたということです。

●撮影・上映は、ようやく手回しから電動式に

一方で、映写技師と撮影技師(カメラマン)の省力化にも開発の目が向けられました。長時間連続の手回しハンドル操作は疲れます。回転スピードが狂ったら困りますので、交代要員が付くようになりました。

それもつかの間、1910年に小型電動モーターが開発されると、早速、撮影機、映写機に導入されることになりました。こうして場末の「小屋」と呼ばれるような映画館以外、映写機の動力はモーターに移行していき、1920年以降、電動方式が一般的になります。

●1906年、ニッケル・オデオンは誕生以来1年でここまで成長。

1910年にはアメリカだけで10.000館。1週間に3,000万人もの動員を記録するほどに成長する。

前回、映画解説者や活動弁士はトーキー映画の出現によって失職してしまったことをお話しましたが、では電動モーターの出現によって映画のカメラマンや映写技師たちも失業してしまったのでしょうか。

いやいや、彼らは撮影や映写に関する光学的・機械的な知識と技術を高いレベルで身につけていました。彼らの作業は軽減されこそすれ専門性はますます求められて、その立場は揺るぎませんでした。同じ「技」であり「専門家」でありながら、両者のちがいはどこにあるのでしょうか。

電動式映写機には、電圧の変化に対応するため、映写スピードを1秒16コマから24コマ程度までフレキシブルに変えられるダイヤルが付いていました。映画館に観客が殺到すると、熟練した映写技師は映写スピードを速めて客の回転率を高めるような操作もやったということです。

●映画は高尚な娯楽である

映画が産業として成長し始めると、世界中で映画が製作されるようになりました。

元祖フランスでは、映画にも伝統的な芸術の味わいを採り入れようとしました。1907年に誕生したフィルム・ダール社(文字通り芸術映画社)は、低俗な見世物と思われている映画の社会的評価を高めるために、当代一流の作家を起用。晩年のサラ・ベルナールを初めとするそうそうたる舞台俳優を揃えて、「エリザベス女王」など数本の映画を製作しました。

●1912年「エリザベス女王」臨終の場における舞台の大女優サラ・ベルナールの熱演

1908年公開の長編「ギーズ公の暗殺」は、過去にリュミエール兄弟もシャルル・パテもクライマックスの1場面を短編で制作しているほど有名な話でした。

フィルム・ダール社は全場面の映画化に臨み、俳優の演技を軸に、美術、音楽(サン・サーンス作曲)を融合させ、映画美学というべきものを追求しようとしました。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

確かにこの映画は2時間以上におよび、長編映画のさきがけとも言えるものでした。けれども、残念ながらこの時代には映画の演技術とカメラワークが確立していなかったために、演劇そのものの大げさな演技と舞台をそのまま撮影するやり方は、新しいメディアとしての映画に求められる表現に逆行するものでした。観客は舞台そのものを見ているような映画に失望して結局は失敗。フィルム・ダール社は翌年早くも破産してしまいます。

けれどもフィルム・ダール社の功績は、単なる娯楽と見られていた映画の前途を、娯楽から芸術までという幅広い領域にまで拡大したのでした。

●長編をつくるため、製作面が分業化

最初の映画は、例えばジョルジュ・メリエスのように、一人の製作者がストーリーを考え、自ら主役を演じていました。カメラマンはもちろん別ですが、メリエスは自分で舞台装置を設計し(建具作業は別ですが)、衣装をデザインし(裁縫は別ですが)、演技はすべて彼の頭の中にありました。それは短編だからこそ出来たこと。長編はそうは行きません。必然的に役割分担の必要が生じてきました。そこで役立ったのは、フィルム・ダール社の、演劇をベースにしたスタッフ、キャストの考え方です。

●ジョルジュ・メリエス ●エドウィン・ポーター

現場で作品全体を仕切るのは監督。その指揮の元に撮影技師(カメラマン)、道具方、照明係、衣装係といったスタッフが働く仕組みが生まれました。監督としては「大列車強盗」を演出したエドウィン・ポーターはそのはしりといえるでしょう。

また出演者は、当初フランスではコメディ・フランセーズの役者などでしたが、1910年前後から前回述べた「ブロンコ・ビリー」のように、舞台以外から客を呼べる役者が登場してきました。これは間もなく映画俳優という新しい職業を形成していきます。

こうして長編映画の製作・上映環境は着実に進展していきました。1910年代後半には、途中の休憩を含めて2時間半程度の興行が一般的になりました。ここに、今日の上映形態に似た、映画館での楽しみ方が固まったわけです。

これまで4回にわたり、カラー、音声、フィルムの長尺化、それが及ぼした影響についてまとめてきました。それぞれの全体的な流れを展望するためにかなり先までお話しましたが、次回からはタイムラインを再び1908年前後に戻して続けたいと思います。

次回と次々回は映画史で避けて通れない、トーマス・エディスン主導の映画特許政策について押さえておきたいと思います。