078 手回し映画は、次の世代に託された。 [手回し映画時代の終焉]

078 手回し映画は、次の世代へ託された。

ハリウッド主導の映画の時代へ

●グロリア・スワンソン サイレント時代の彼女は知らないが、1920年代の映画界の裏側を描いた「サンセット大通り」(1950)は超おすすめ。●ラストの鬼気迫る演技は圧巻

第一次世界大戦は、民主主義を守るという名目で最後にアメリカが参戦したことで1918年11月11日、一挙に終結。けれども、映画先進国だったフランス、イタリア、イギリスを初めとするヨーロッパ各国の映画産業は戦争で衰え、唯一ハリウッドだけが急速成長を遂げていました。

1920年代、映画は手回し・サイレントの時代からようやく電動式・トーキーの時代へと進むことになり、映画創生期のお話はここに終わりを告げます。

●400ftフィルム使用の電動式撮影機 サイレントだから1秒16コマで1巻約10分

●廃墟として残った破天荒の城壁

「ローリング・トゥエンティ」と呼ばれるハリウッドの黄金時代が幕を開けても、サンセット・ブールバード(大通り)脇の草むした広大な広場には、まだあの古代バビロンの幻「イントレランス」(1916)の大城砦が廃墟の姿でそびえ立っていました。

D・W・グリフィスは、誰もが思いつかなかった4つ時代の物語が時空間を超越して並行進行するという、現在の言葉でいえば奇想天外な「パラレル・ワールド」的着想と、誰もがなし得なかった前代未聞のスケールを持つ「イントレランス」に、"これぞ、映画"、という絶対の自信を持っていたはずです。

そしてそれこそ、映画が絵画や写真とは決定的に異なる、時空間超越のタイムマシンの原型であり、例えそれが興行という面で失敗作とされたとしても、芸術としての「イントレランス」の評価は揺るぎないものであるということも。

●「イントレランス」のオープンセットは1925年頃まで残されたままだった。

今ここに、崩れかけても未だ威容を誇るそのセットを感慨深げに眺めている青年は、ウォルト・ディズニー、22才。

3年前、1920年に始めたばかりのアニメーションの事業に失敗し、ハリウッドに活路を求めて兄と2人で故郷カンザスシティから鞄一つで出てきたばかりでした。

映画監督になりたくて、ラ・ブレア通りに面したチャップリンのスタジオの前を行ったり来たり。思い切って「ユニバーサル」社のスタジオに乗り込んだのですが、「監督は間に合ってるよ」と断られ、「パラマウント」で最初の「十戒」(1923)を撮っていた大監督セシル・B・デミルのコンテを書いたりしているのでした。

(ディズニーはこの3年後にユニバーサル映画のカール・レムリを紹介され、「しあわせうさぎのオズワルド」シリーズを作るようになります)

●セシル・B・デミル ●カール・レムリ

●「しあわせうさぎのオズワルド」とウォルト・ディズニー

「イントレランス」の廃墟は、映画が手回し・サイレント時代の終わりを告げる象徴とも言えるものでした。映画の基礎を築いた世代が、次の世代にバトンを渡そうとしています。

そこにはすでに、ディズニーのように新時代を切り拓く映画の申し子のような才能が集まり、世界一の映画産業の舞台となったハリウッドの空気を高揚させていました。

特に戦後、ヨーロッパから優秀な監督や魅惑的な女優がたくさん流入したことも、ハリウッドの振興に大きく寄与することになります。第一次世界大戦中には、ようやく望遠レンズを使えるレンズ交換式の撮影機も登場しました。

●今日のメジャー映画会社は、1920年代に揃い踏み

D・W・グリフィスは1915年の「国民の創生」(1915)と1916年「イントレランス」(1916)の2作で現代に通じる映画の文法を生み出したことで<映画の父>と讃えられ、世界映画史にその名を刻みました。

1919年にグリフィスは、自分が見出した女優メアリー・ピックフォードとチャールズ・チャップリン、ダグラス・フェアバンクスと4人で映画会社を創立します。それが「ユナイテッド・アーチスツ」です。

●D・W・グリフィスと「ユナイテッド・アーチスツ」の創設者たち 1919

これでハリウッドには、すでに最古参のカール・レムリの「ユニヴァーサル」をはじめ「MGM(メトロ・ゴールドウィン・メイヤー)」「20世紀フォックス」「パラマウント」「コロンビア」「ワーナーブラザース」といった今日につながるメジャー会社が揃いました。

●右下/一時ディズニー映画を配給したこともあるハワード・ヒューズ(映画「アビエーター」1904 のモデル)のRKOだけは現在消滅している。

●映画は次の世代に受け継がれた

このあと映画は、D・W・グリフィスが生み出した映画技法を「映画の文法」として理論的にまとめ実践したセルゲイ・エイゼンシュテイン、フセボロド・プドフキンといった人たちに受け継がれます。

ルイス・ブニュエル、フリードリッヒ・ムルナウ、ジャン・コクトーといった人たちは、映画の可能性を広げる実験的な作品づくりを進めます。

文芸のジャンルではロベルト・ヴィーネ、フリッツ・ラング、アベル・ガンス、といった監督たち。また、ロバート・フラハティなど、記録映画にも名作が現れてきます。

一方で映画は娯楽の頂点に上り詰め、楽しさを創造する監督や俳優たちに引き継がれます。

創造性と芸術面を支える技術的進化も著しく、1927年以降トーキー時代へ。1935年以降はカラー、1953年以降ワイドスクリーン、ステレオ音響の時代へと発展して、今やすべてがコンピュータ仕様、映像はCG全盛の時代へと至った訳です。

●「映画前史~映画誕生」を終えるにあたって

この「タイムマシン創世記」は、古代から書き起し、「映画前史」「映画誕生」「映画創生期」と3期にわたってサイレント映画時代の終わりまで、ほぼ80回の連載となりました。

みなさんもご存知のチャールズ・チャップリン、ウォルト・ディズニーが登場したところまで、ようやくつなげることができました。(と言ってもまだ私自身生まれていない1920年代ですが)

では、なぜこのブログを終えるのか。ここでその疑問に答えておかなければなりません。

ここまでのお話でみなさんは、映画は写真が動いたとたんに、どの開発者も例外なく「色彩」と「音声」に思い及び、さらにはすぐに「立体」効果をも考えた、ということを思い起こしていただきたいと思います。

実はこのような映画は、ヨーロッパでもアメリカでも、映画誕生直後からそれぞれの研究者によって「総合映画」「完全映画」としてイメージされていたのです。

とすれば、現在の映画は、技術的には全くその延長線上にあるにすぎないのです。つまり、今日の映像技術は、ある意味で、120年前に思い描かれた究極ともいえる映画のイメージを、現時点の最先端技術でスケールアップしてきたにすぎないということが分かります。

従って、私が語りたいのは〈人はなぜ、このようなものを考え出したのか〉ということですから、ここまでご覧いただければ、この後のトーキーの誕生、総天然色カラー時代、ワイドスクリーン登場、3D映画出現と続く映画技術史を、いちいち詳細に追いかける必要はないということがお分かり頂けると思います。

ところで通常の映画史は、人物あるいは技術を単位に語られることが多く、それは知識の取得としてはいちばん簡潔で分かりやすいのですが、では、いろいろな人物がどのように絡み、技術が相互の関係の中でどのように発展していったのかという全体の動向を同時代の流れとしてとらえたいと思うと、それではなかなか把握しにくいのでした。

私の興味は、時代のタイムラインをベースに、研究者や技術がどのように絡み合ったのかを知りたかったのです。人物同士の交流や技術情報の伝播は、研究開発とは決して無縁なものではないと思ったからです。

例えば、リュミエール兄弟やトーマス・エディスンが映画の研究に乗り出そうとしたとき、他の研究者はどこまで進んでいたのか、とか、ジョルジュ・メリエスとシャルル・パテはどのような立場と関係だったのか、とか、いう具合です。

このような視点をこのブログに持たせたかったため、「創世記」という物語形式をとってみたのですが、成功したとは言えず、同一人物が何回かの記事に分かれたりして、かえって複雑になってしまった感があり、反省しきりです。

その代り、書物なら何度も巻頭の登場人物紹介をめくり直さなければならないところを、1回単位でご覧いただいても

人物や技術が分かるように、写真のフォローには気を使いました。その分、継続してご覧いただいている読者には、うっとおしく感じられたかもしれません。

とにかく、資料を繰りながら感じたことは、第七芸術と呼ばれる映画というメディアの奥の深さです。それは映画が創造や表現という感性の世界だからだと思います。またクロスオーバーする技術の発展経緯、人間関係の興味もありました。

この映画前史から映画誕生までの物語は、初めは仕事に関連して、その後は自分自身の生涯学習として始めたものですが、ご愛読頂いたみなさんのおかげで、当初から予定していた着地点を迎えることが出来ました。本当にありがとうございました。

★これまでに採り上げた主な人物は下記の通りです。

左袖の「記事検索」欄に下の氏名をコピーし、リターンキーを押すと関連記事が提示されます。

◎映画の機械的な基礎部分を作り上げた人たち

エドワード・マイブリッジ、エチエンヌ・マレー、オーギュスタン・ル・プランス、フリーズ・グリーン、エミール・レイノウ、ジョージ・イーストマン、ウッドヴィル・レイサム、トーマス・アーマット、チャールズ・ジェンキンス、リュミエール兄弟

◎映画の表現手法の基礎を見出した人たち

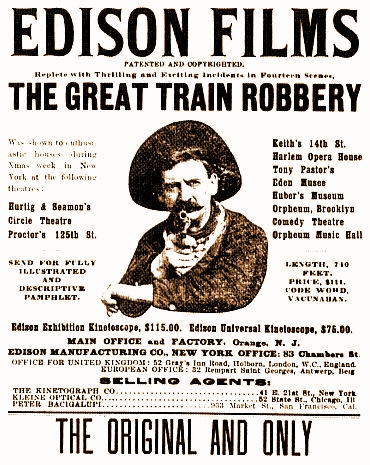

ウィリアム・ディクスン、リュミエール兄弟、ジョルジュ・メリエス、アリス・ギイ、エミール・コール、エドウィン・ポーター、D・W・グリフィス、トーマス・インス、ビリー・ピッツァー

◎映画を事業として拡大した人たち

トーマス・エディスン、ロバート・ポール、シャルル・パテ、レオン・ゴーモン、カール・レムリ

◎初期のムービー・スター

ブロンコ・ビリー・アンダースン、フローレンス・ローレンス、メアリー・ピックフォード、リリアン・ギッシュ、メエ・マーシュ、マック・セネット、ウィリアム・S・ハート、チャールズ・チャップリン、

★ウォルト・ディズニーについては、別ブログにシリーズを掲載。

「ディズニー長編アニメ再発見」

http://fcm.blog.so-net.ne.jp/archive/c45409934-1

まとめ 写真が動いた―映像技術の過去・未来 [手回し映画時代の終焉]

映画技術おもしろ発達史・番外

写真が動いた―映像技術の過去・未来

映画の誕生は1895年12月28日。2022年の今年は満127周年にあたる。映画は、連続する写真(静止画)を間欠運動により機械的に動かして見せるものだが、その実現に至る道のりは極めて長く険しかった。まず写真を動かす前に、写真そのものが発明されなければならない。しかし人は写真の登場よりもはるか以前より<絵>を動かしたいと考えていた。

残像現象や投影現象はすでに紀元前に発見されていたが、17世紀半ばにヨーロッパでそうした自然現象を応用した「マジックランタン」(幻燈機)が考案されると、19世紀初頭には背景とキャラクターの動きを数枚のガラスに分離し、残像を利用した<動く幻燈>が登場する。いわばアニメーションの原点である。

19世紀は、交通、通信、建築、医学等幅広い分野でエポックメーキングな発明が立て続けに誕生した。映画前史を語る上で不可欠な技術も次々と誕生した。中でも19世紀後半における乾式写真とセルロイドフィルムの発明は、それまでのガラス湿版写真で機構的に行き詰まり状態だった問題を一気に解決する。映画の撮影・上映にはこの他、回転シャッター、フィルムの間欠送り機構、パーフォレーションとスプロケット、ループの発見等が条件となるが、当時、アメリカ、フランス、イギリス、ドイツなどで同時多発的に開発が進められていた。それら多くの人たちの英知を撚り合わせたもの…それが「映画」なのである。

こうして誕生した映画は、100年間で音声を持ち、色彩を備え、今や驚異的な立体音響と包み込むような大画面で、虚構の世界をあたかも現実であるかのように表現する手法を持つに至った。

映画は最先端のテクノロジーと芸術が融合した稀有なメディアであり、20世紀は初めて<動く写真>で記録された世紀となった。

映像は限りなくバーチャル(擬似的)な時間と空間の創造を目指す。21世紀、コンピュータは更に頭脳を高め、一気に人間に近づこうとしている。その視覚や聴覚、ビジュアルな部分を担うのは映像である。映像は今後、コンピュータや他のいろいろなメディアと合体し、現実感を得るのに欠かせない「立体化」の度合いを高める中で、視聴覚の先の「触」の分野、つまり、熱い、柔らかいなどの感触が得られる「感覚を持つ映像」や、人の感情に「感応する映像」などが登場するだろう。

これら、バーチャルリアリティ(仮想現実感)による究極の擬似体験は、もはや「映画」という娯楽の世界に留まらず、情報の質を変貌させ、教育、芸術、福祉などいろいろな分野でこれまでになく多彩な展開を見せるだろう。

新しい技術は常に諸刃の剣の矛盾をはらんでいる。映像は時に圧倒的な大災害や戦慄すべき殺人というような危険や反社会的行動を描きながら、観客には全く安全な娯楽として提供してきた。バーチャルに慣れ、実際に体験したつもりになってしまうのは、ある面では恐ろしい。

しかし、映像はもともと人の願望を実現させてくれるマジックだった。ということで、映像技術の今後の発展に期待したい。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

以上は実は5年前の記事を、書き始めの年次だけ今年2022年に置き換えたものですが、映像の進化の流れを展望すると、それは現在のあるがままの情景を留めておき、いつでもそのまま再現できるように保存しておきたい、という欲求に対する行為ではないかと思えてきます。

それは、初期の映画に現実の事件を再現した擬似的なニュースフィルムがあったり、エジソンの晩年の研究が霊魂の復活を映像に結びつけようとするものであったり、ということと無縁ではありません。

飛躍的に言うと映像の究極の方向性は、現実と瓜二つの極めて高い精度を擁する風景、人物、出来事などのコピーを残すためではないかと思われるのです。それは当然そよぎ、呼吸し、動き回る情景です。そのためにモノクロ、サイレントだった映画は、トーキー、カラー、ステレオ音響、ワイドスクリーンを実現し、今「立体(3D)」に到達したのです。

●体感映像の最先端IMAX(アイマックス)の最新プログラム

「HUBBLE 3D」IMAXのHPより

CGではなく実際の宇宙での浮遊を飛行士と同じレベルで体感することができる。

もちろん立体映画にする必要の無い映画はたくさんありますが、映像の進化の流れとして、これからの映像は二次元から三次元(3D)の立体へ向かうことは、最近の映画界の動向を見るまでもなく明らかです。画像処理を初めとする関連技術がようやくそこに到達したのです。

一方で、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚の五感のうち、視聴覚を早くから備えた映像が目指すのは第3の感覚である「触感をもつ映像…身体に感じる映像」だと思います。これもある意味ではすでにテーマパークのライドで体感できるものですが、真のバーチャルリアリティとはこの視覚/聴覚と触覚を融合させたものとなるでしょう。

これまでの映画という概念はそこにはなく、観客は上下左右、全天周を見渡せる立体空間に導かれます。ドラマの内容によって、そこは森の中かもしれないし、ビクトリア王朝風の邸宅の中かもしれません。

主人公は観客である自分自身。時間の流れの中で出現する人との出会いや出来事が、そのまま自分の身に降りかかっているかのような肉体的感覚を覚えながら、観客は自分の考えや意思で相手と対話し、ドラマの中を彷徨する。こうなれば結末は一つではありません。

こういった映像の研究はすでに進められています。自分の分身であるアバターを操るシミュレーションゲームはその研究の一端をなすものでしょう。

このように、現在私たちが個別に楽しんでいることを統合すると、とんでもない世界が生まれるということです。

高度なバーチャルリアリティでは、映画館や劇場の概念すら取り払わなければなりません。現在の研究では、一人一人に個別対応するために、360度の立体環境を見渡せるゴーグルをかぶる方式などが検討されているようです。

また、映画がすべてこのような形態になるわけではありません。あくまでも映像の楽しみ方の一つとして、この「触感をもつ映像」が、21世紀の前半において何らかの形で結実するのではないでしょうか。