075 立場が変われば、正義も変わる。「国民の創生」③ [大作時代到来]

075 正義の味方も困りもの

D・W・グリフィス「国民の創生」-③

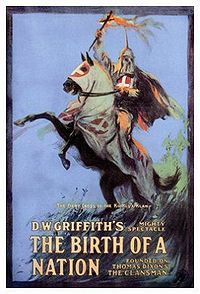

●「国民の創生」1915 小屋の人々の救援に駆けつけるKKK団の問題シーン

前回からの続きです。

●作品も観客動員も空前のスケール

D・W・グリフィスの「国民の創生」は1915年2月完成。フィルムリールは12巻、上映時間190分。1,500カットにも及ぶ大作でした。主演はグリフィス映画で育てられ、今や名女優として名高いリリアン・ギッシュと秘蔵っ子メイ・マーシュです。なおこの映画には、後に俳優や映画監督として活躍することになるラウォール・ウォルシュ、エリッヒ・フォン・シュトロハイム、ジョン・フォードなどが、助監督やエキストラとして出演しているということです。

●D・W・グリフィス ●メイ・マーシュ

イタリアの歴史劇をしのぐアメリカの大作を、とグリフィスが密かに意図して作り上げた「国民の創生」が完成すると、トライアングル社はこの作品を、トーマス・エディスン主導の映画特許会社(MPPC)の傘下にあるニッケル・オデオンとの差別化戦略として位置づけました。

この大作は大作にふさわしい劇場規模で公開してこそ価値がある、ということで、当時最高の設備を誇るニューヨーク、ブロードウェイのリバティ劇場に交渉。25人のオーケストラと音響効果付き上映を条件に、演劇料金と同じ2ドルの料金を設定しました。音楽としてはワーグナーの「ワルキューレ」などが使われたということです。

これが狙い通りの大当たり。5セント映画館ニッケル・オデオンの4倍もの料金でありながら万雷の拍手で迎えられ、11ヶ月間続映という快挙を成し遂げたのでした。

●ニッケル・オデオン以外で映画を最初に上映した劇場

ニューヨーク、マンハッタンの「コースター&バイアルズミュージックホール」1890年代

●おびえる子供の表情を、連続する3段階のカットで拡大して見せた場面。

ズームよりもインパクトの強い効果を出すことに成功している。

このように「国民の創生」の成功はニッケル・オデオンに大打撃を与え、長編は作らない・上映しない、という映画特許会社(MPPC)の壊滅を促進させる導火線にもなるのですが、もっとも大事なことは、ここで初めて映画が単なる娯楽ではなく芸術として語られるようになったということなのです。

「国民の創生」は、総製作費11万ドルという桁外れの巨費を投じ、売上は世界中で2,000万ドル以上と伝えられます。世界市場を相手に莫大な収益を狙い、巨額投資を行う大作主義。ブロックバスターと呼ばれるこの製作手法はこの時に生まれたと言われています。

●思い付きだけで大作は作れない

映画史の中にはグリフィスが、前年に発表されたイタリア映画の「カビリア」(1914)に触発されて「国民の創生」を作ったとするものがあります。けれども、これだけの大作が「カビリア」以後に企画され、完成に至るまでにわずか1年数ヶ月というのは短すぎると思われます。私は、グリフィスの心の中に、実父が戦争に参加した南北戦争というモチーフが常々存在していたのではないかと解釈しています。●リリアン・ギッシュ

これには、晩年のリリアン・ギッシュがテレビのインタビューに答えて語った裏づけがあります。グリフィス映画でいつも中心的な役を演じていたリリアン・ギッシュは1993年2月に99歳で亡くなりましたが、その6年前には「八月の鯨」という映画に出演したほど健在でした。

「グリフィスがバイオグラフ社の決まりに背いて初めて4巻ものの映画を作ると、会社は彼をクビにしました。その時グリフィスの頭の中にはすでに『国民の創生』の構想がありました」

と彼女ははっきりと述べています。4巻ものの映画とは「ベッスリアの女王」(1913)に他なりません。つまりグリフィスは「国民の創生」に取り掛かる2年前から構想していたということなのです。

●「国民の創生」の問題点

「国民の創生」の成功には、南北戦争終結からまだ50年という身近さ、それに、前年1914年に勃発した第一次世界大戦を背景としたアメリカの社会情勢があったと思われます。ウィルソン大統領のもと、アメリカは中立を宣言するのですが、国内では移民がらみの多民族国家の状況が進み、南北戦争の元になった奴隷に対する差別問題もくすぶったままでした。

「国民の創生」の原作は「クランズマン」といい、南北戦争直前からその後の連邦再建を背景に、南北に分けられた二つの家族の物語が展開するのですが、グリフィスは実際に南軍大佐として戦った父親の影響もあってか、この映画で多くのアメリカ人が抱いていたようにアフリカ系アメリカ人を一方的な視点で描き、当時台頭してきた白人優位を唱える秘密結社KKK(クー・クラックス・クラン)を正義の味方のように見せてしまったのでした。そのあたりが人種的偏見に満ちたナショナリズムの高まりを背景に、大方のアメリカ人に歓迎されたものと見ることができます。

●侵入を図る暴徒~必死の防戦~駆けつけるKKK…のみごとなカット・バック

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

この問題があるため「国民の創生」の上映は昨今なかなか難しいこともあるようですが、純粋に映画技法の観点からこの作品を見る時、その表現法の完成度の高さに異論を唱える人は居ないと思うのです。

KKKが勇壮に駆けつける<ラストミニッツ・レスキュー>と呼ばれたグリフィスお得意のカットバック・シーンも、このように描けば正義に見えてしまうという映像の怖さの一面を見せつけてくれるお手本になっているといえるかもしれません。

それはともかく、「国民の創生」で大成功を収めたグリフィスは、直ちに次の大作「イントレランス」に取り掛かります。それは、グリフィスの究極の目的は「イントレランス」だったのでは、と思えるほどの意欲作でした。 つづく

■おまけ動画

D・W・グリフィスの元からは、その後監督や俳優として大成する人たちがたくさん輩出されました。中でも西部劇の巨匠とされるジョン・フォードは、彼の代表作「駅馬車」(1939)で、グリフィスへの賛辞を込めたオマージュ・シーンを撮っています。

グリフィスは「国民の創生」で、小屋を襲われて万事窮した父親が、娘が苦痛を味わうことになるなら、いっそ自分の手で…と拳銃を振り上げたところにKKKのひづめのとどろきが聞こえてくるという場面を描きました。(上の動画参照)●「国民の創生」1915

「駅馬車」でフォードはそれを、インディアン(ネイティブ・アメリカン)に襲われて窮した馬車の乗客のシーンで、グリフィスに対するオマージュ(献辞)として使っています。

男性が、同乗の女性に安楽死をと拳銃の引き金を引こうとしたその時、銃声が轟き拳銃を落とす。すると遠くから騎兵隊のラッパが高らかに響いてくる、というぐあいです。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

両作品は奇しくも、「国民の創生」が第一次世界大戦中。「駅馬車」は第二次世界大戦前夜ということで、どちらもアメリカのナショナリズムが高揚した時期に製作されていることにも興味があります。